のんびり仏像彫刻を楽しむ BUTSUZO_ART GROUP

仏像アートお仲間会 仏像彫刻アート倶楽部

仏像ギャラリー(自作品・所蔵品)GALLERY

これまでに完成したものをまとめました。完成までのプロセスをご覧ください。

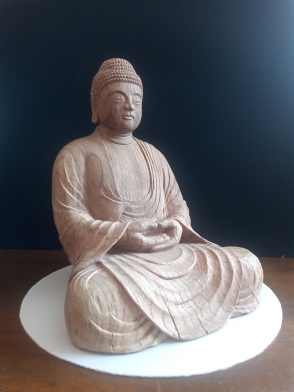

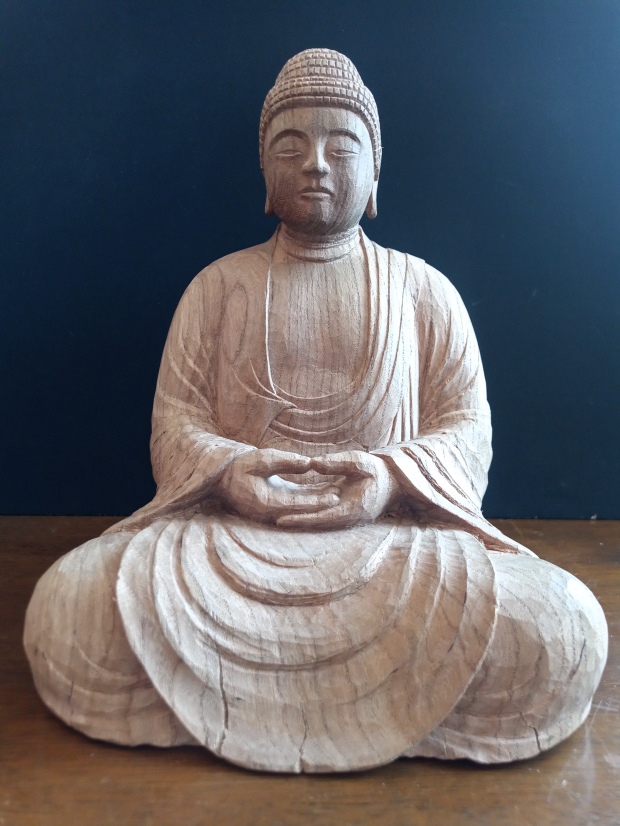

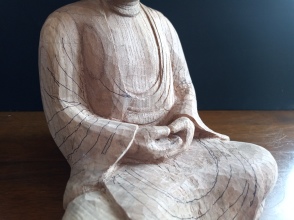

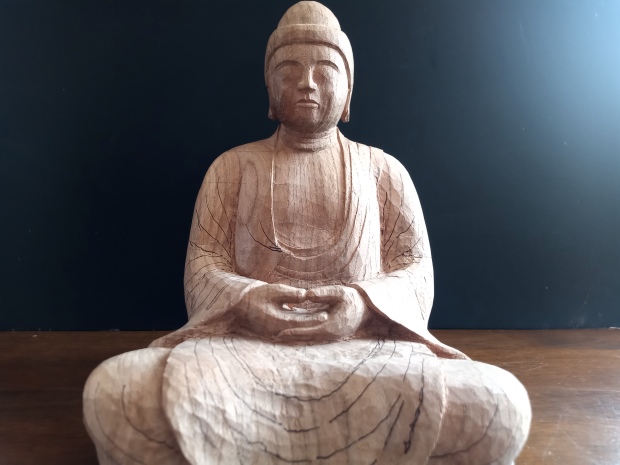

R07.04.23(水)「釈迦如来坐像」柿渋と蜜蝋で完成です。。

「釈迦如来坐像」の完成です。前回から更にお顔、手、反花、框座を手直ししてから、柿渋と亜麻仁油蜜蝋で仕上げました。

本像は台座、光背より目立つように3度塗りしました。如来さまらしい風格が増した気がします。蓮台の背面は反省を込めてチェーンソー痕をそのままにしてます。いろいろ寄り道しましたが、1年を超えて完成としました。ご覧いただきありがとうございました。

R07.04.20(日)「釈迦如来坐像」を続けます。

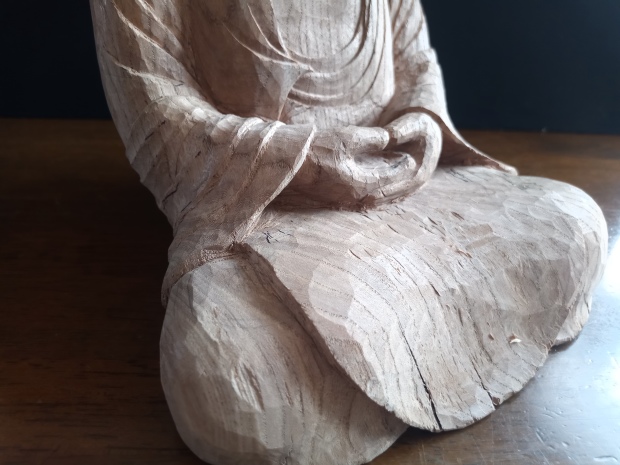

1年以上ぶりに「釈迦如来坐像」を仕上げたいと思います。気になっていたお顔を彫りました。目を削り頬も落とし、口元と鼻を整えました。

手を彫り、ひとまわりダウンサイズできました。カメラ目線なので大きく見えますが。

台座を水平均衡にして、光背の建付けを固くしました。框座はそのままです。

本像の座り具合をよくするため、お尻の下に敷物を付けることにしました。全体ができたら柿渋とアマニ油蜜蝋を塗って完成をめざします。

R06.01.11(木)「釈迦如来坐像」全体バランスの調整です。

「釈迦如来坐像」出来た雲形光背を台座蓮華座に乗せました。バランスの悪さがわからないように斜めから撮りました。本像が浮いていますので、調整が必要です。完成までまだまだ調整が欠かせません。何とか年度内には納めたいと思います。

R06.01.03(水)「釈迦如来坐像」雲形光背が出来ました。

「釈迦如来坐像」雲形光背の透かし彫りが出来ました。裏面を削り舟形にできました。中心部が少し厚くなりましたが、最後に2段目中心部を抜きます。お見苦しいのですが裏面もご覧ください。透かし部分を局所的に裏からも彫り込み、貫通しました。厚みをキープしながらの方法ですが、ほぼ1ヶ月費やしました。

R05.12.29(金)「釈迦如来坐像」光背表面が出来ました。

「釈迦如来坐像」光背の表面はこの辺にします。彫りの深さはこれぐらいでいいかと思います。根本の不足分は別に彫って付け足すことにしました。裏面を削る目安を線引きしておきます。そこまで彫れたら更に削りながら渦巻きの中心に抜けるようにしたいと思います。透かし彫りでなくても光背としては成立しますが、ここはこだわりたいですね。頑張ります。

R05.12.22(金)「釈迦如来坐像」光背雲形が出来ました。

「釈迦如来坐像」光背の雲形を彫り終えました。個々の雲の彫りを深めながら全体のカタチをまとめていきました。光源の位置によって彫りの深さが変わるためもう1枚撮りました。一旦この深さでカタチを見ますが、裏側から削っていく段階でより深く彫ります。渦の中心部から透かし彫りにしていく予定ですが、その前に中心部の円内を仕上げます。

R05.12.18(月)「釈迦如来坐像」光背の雲形を彫ってます。

「釈迦如来坐像」光背に雲形を彫っている途中です。下書きに従って渦巻き状に彫り込んでいきます。裏面を削って薄くしていくと、渦の深いところから透かしになるようにします。左側も少しずつ彫りすすめます。右側を彫るのに1週間以上かかりましたが、年内の完了を目指して頑張ります。

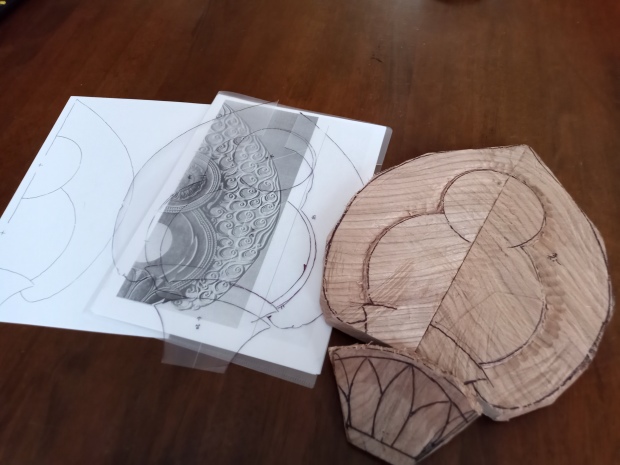

R05.12.07(木)「釈迦如来坐像」光背に雲形下書きです。

「釈迦如来坐像」光背の内側を整えて雲形紋様を下書きしました。参考写真から紋様レイアウトを描いて、フィルムに書き写しました。カーボン紙を間に敷いて、フィルムの雲形を用材に写しました。下書きができたので雲形紋様を彫り込みます。写真はあくまで参考としてどのように雲形を彫るかは検討します。少し厚みを持たせて立体的に彫りたいと思いますが、透かし彫りは欠かせません。表側ができたらまたアップします。

R05.12.04(月)「釈迦如来坐像」光背の荒彫り再開です。

事情があって2週間ほど空きましたが、「釈迦如来坐像」光背の荒彫りを再開しました。 |

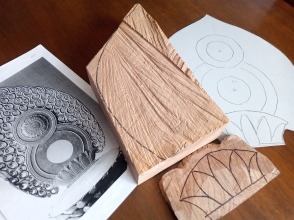

R05.11.18(土)「釈迦如来坐像」光背の荒彫り開始です。

「釈迦如来坐像」光背の荒彫りを始めました。光背データをパソコンでサイズ調整して型紙をつくりました。下書きをしてから荒彫りを始めます。舟形光背なので中央部を彫り込んで、名前のとおり舟形のカタチにします。カタチができたら雲の文様を下書きして彫りすすめます。

R05.11.15(水)「釈迦如来坐像」雲形光背の木取りから。

「釈迦如来坐像」台座のメドが着いたので、一度は諦めた光背を手掛けたいと思います。光背は「雲」をテーマにしたものですが、講座の先輩から写真をいただきました。用材は本像、台座と同じ「楡(にれ)ご神木」を使います。件のレンタル作業場KITENEでカットしてもらいました。

1枚を2分割して左右を合わせます。芯部は本像を1㎝詰めた際に出た端材を活用できました。やはり端材は無駄にできませんね。今日は2枚を接着するところまでとします。

R05.11.12(日)「釈迦如来坐像」敷那須ができました。

「釈迦如来坐像」台座の敷那須ができました。少し高かったので1㎝弱カットして、周囲もひと回り詰めしました。その時の端材を隣に置きますが、何かに使えそうですね。正面部に飾り彫りをしました。仏像彫刻の基本、地紋彫りから「花菱地紋」にしました。

反花の上に置いてその上に蓮台を重ねたところです。敷台の地紋は見えにくくなりますが、そこに感じるものはありますね。あとは水平器をあてながら最後の調整をしたいと思います。

R05.11.06(月)「釈迦如来坐像」敷那須の木取りです。

「釈迦如来坐像」台座のうち「蓮台」もできたので、「反花」を仕上げながら「敷那須」を始めます。「敷那須」は反花と蓮台の間に置くものです。円形に切り出すのにまたミニチェーンソーの登場です。

短時間で8角形の用材ができました。ミニチェーンソーは本当に重宝しますね。仕上げ途中の反花に乗せてみたところです。敷那須は丸く仕上げて飾り彫りを入れます。敷那須ができたらまたアップします。

R05.11.01(水)「釈迦如来坐像」蓮台上面ができました。

「釈迦如来坐像」台座蓮台の上面を彫り終えました。花弁のカタチが1段と2段目で違ってますが、揃うのが正しいカタチだと思います。

本像を置いたときに浮いて見えたので、座面を少し掘り下げました。裏にあるチェーンソー跡の補修をして終了です。次に荒彫りした「反花」を仕上げて、間に置く「敷那須」を作ります。最後に一番下に敷く「框座」を作ってセットすれば台座「蓮華座」の完成です。

R05.10.30(月)「釈迦如来坐像」蓮台上面をならします。

「釈迦如来坐像」の蓮台ですが、周囲の彫りを終えて上面をならします。上面の凸凹を平らにするため、まず丸刀で大まかにならしていきます。このあと平ノミで平らに削って、蓮の文様を彫り入れます。最初から平刀でならすのは大変なので丸刀を使うのは荒彫りと同じ同じ常套手段です。

R05.10.28(土)「釈迦如来坐像」蓮台作成の途中です。

「釈迦如来坐像」の蓮台をすすめてますが、チェーンソー跡がそのままです。台座上面の周囲を玉上に丸めていきますが、頭部の螺髪と同じ要領で彫り出します。上面が完成したらまたアップします。

R05.10.15(日)「釈迦如来坐像」の台座を作成中ですが。

10月は何かと行事が多く、「釈迦如来坐像」の台座作成がすすみませんね。すすまない台座の作成現場です。リビングの一画ですがしっかり作業場になりました。

作成中の蓮台と、奥に反花も見えてます。年内に光背まで完成目標でしたがかなり難しくなりました。

R05.10.05(木)「釈迦如来坐像」蓮台側面を終えて。

「釈迦如来坐像」の台座、蓮台の側面から荒彫りを始めています。粗々ですが、型取り程度には終わりました。チェーンソー跡が痛々しいですね。左下のところが一番ひどい状態です。この花弁1枚だけ別彫りして取り付けようと思います。

返して上部から見るとイメージが変わります。花弁2段の彫り込みはこれからですが、どう彫っていくかよく考えてすすめたいと思います。花弁が出来たらまたアップします。

R05.10.05(木)「釈迦如来坐像」蓮台をすすめます。

「釈迦如来坐像」反花が一段落したので、蓮台もすすめます。真下から見たところですが、8等分して花弁を2段に彫り分けます。1枚だけ彫りました。

真横から見るとこんな感じです。きれいに仕上げないとイメージできませんね。側面ができたらまたアップします。

R05.10.01(日)「釈迦如来坐像」反花の荒彫り終了です。

「釈迦如来坐像」の台座「反花」ですが、大まかに荒彫りを終えました。作業前の蓮台を乗せて全体イメージとバランスをみます。写真では蓮台が大きく見えますが、下の反花のほうが直径は25cmで少しだけ大きいです。さらに下にひと回り大きい框座を置きますのでバランスはとれると思います。反花の仕上げの前に蓮台に取り掛かります。

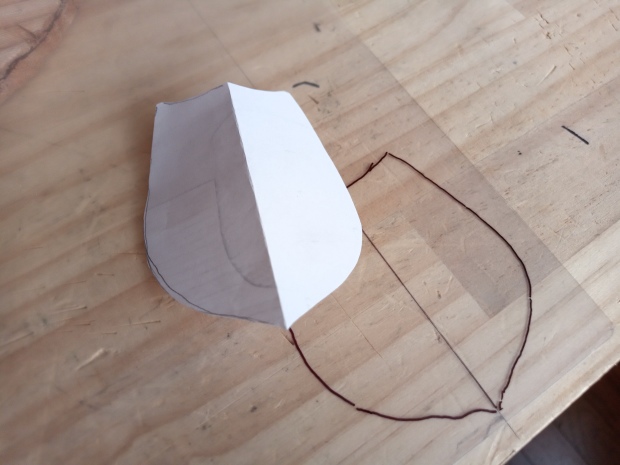

R05.09.24(日)「釈迦如来坐像」反花を始めました。

「釈迦如来坐像」反花から荒彫りを始めました。8枚分を型紙をなぞって用材に下書きします。下書きに沿って8枚の花弁を2段に彫り出します。先ずは最初の1枚を半分ずつ。全部彫り出したらまたアップしたいと思います。

R05.09.18(月)「釈迦如来坐像」反花も同時にすすめます。

「釈迦如来坐像」蓮台はチェーンソー跡処理のため保留として、反花を同時進行することにしました。中心円状にくぼみを彫ってから、花弁が下がる面をチェーンソーでつぶしていきます。チェーンソーだけで大まかに周りを彫りつぶしました。このサイズになるとさすがに打ちノミより効率的ですね。これから8枚の花弁を下書きして、2段に分けて彫り出します。まだカタチは見えませんが「反花」のほうはまずまずのスタートです。

R05.09.12(火)「釈迦如来坐像」蓮台をすすめています。

「釈迦如来坐像」台座の一部「蓮台」をすすめています。前回の続きで、筋切りのようにミニチェーンソーを入れました。ノミでおわん型に彫り出しましたが、予想以上にチェーンソーが深く入っていました。

ひっくり返して「反花」素材に乗せてバランスを確認します。本像を乗せて完成をイメージしてみました。「蓮台」より「反花」のほうが大きめにするので大体いいと思います。蓮台が直径25cm、厚み9cm、反花は直径27cm,厚み3cmです。蓮台と反花の間には「敷那須」(厚み:1.5cm)が入り、反花の下には「框座」(厚み:1cm)を敷きます。像高25cmの本像と光背(高:30cm)を乗せると全体の高さは約55cmになるので結構ボリュームのあるものになりますね。大きい分だけ時間はかかりますが何とか年内完成を目指します。

R05.09.05(火)「釈迦如来坐像」台座は蓮台から始めます。

「釈迦如来坐像」台座の木取りを終え、先ずは蓮台から始めます。前回の木取りで2つに分けましたが、厚みのある方を蓮台として荒彫りを開始します。表面から枠取りに沿ってミニチェーンソーで切り込みます。

次に裏返して、洗面器裏面状にするために同心円上にミニチェーンソーで深さを変えて彫り込みます。続きは同心円上の彫り込みに沿ってノミでならしていきますが、それはまた次回にアップすることにします。

R05.08.30(水)「釈迦如来坐像」台座の木取りです。

「釈迦如来坐像」本像のメドがたったので、台座の木取りをしました。過去に蓮華座を彫ったときのブログを見ながら彫り始めたいと思いす。年内に完成できるといいですが。。頑張ります。

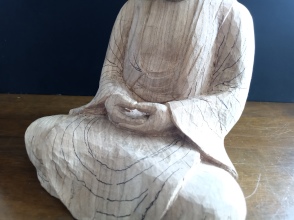

R05.08.27(日)「釈迦如来坐像」螺髪を彫りました。

カタチが出来てからだいぶ経ちましたが、気になるところにあれこれ手を入れてました。手の掘り込みがもう少し必要です。上半身は衣紋に集中して彫り直しました。背面も彫り直しましたが全面に比べるといまいちピリッとしません。これから仕上げ彫りをすすめながら調整します。

一度はあきらめた「釈迦如来坐像」ですが何とかここまで彫れました。「楡材」へのこだわりが強かったようです。

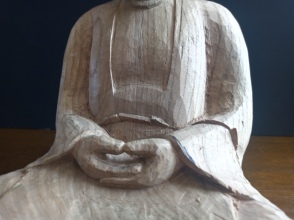

R05.08.01(火)「釈迦如来坐像」カタチができました。

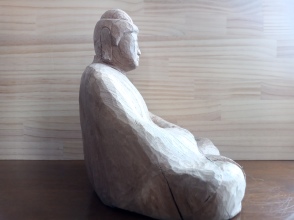

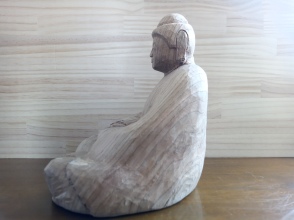

「釈迦如来坐像」の荒彫りから小づくりを経てカタチができました。正面からです。手が大きく見えますが、カメラアングルのせいもあると思います。

斜めから見ると画像が落ち着きます。各所に矛盾はありますがやむを得ませんね。

上半身が大きいという矛盾が隠せないため、真後ろからは避けました。右肩の大きな虫食い穴は最後に埋め合わせします。これから仕上げに入りますが、矛盾を補えるようコツコツ頑張ります。最後に螺髪を彫って本像の完成です。残念ながらお盆には間に合いませんでしたね。

R05.08.01(火)「釈迦如来坐像」手を整えました。

「釈迦如来坐像」に目を入れた後、「手」を彫り込みました。いつものくせで、袖口の奥を彫り急ぎました。そのせいで袖口がぽっかり空きすぎました。気がついたら時はすでに遅く取り返しがつきません。深く反省です。

R05.07.26(水)「釈迦如来坐像」早めに目を入れました。

頭部のゆがみを修正した後、螺髪をすすめながら早めに目を入れました。螺髪は準備として枠を彫りました。角を取りながら丸い粒々に仕上げていきますが、その前に「手」に手を入れようと思います。

R05.07.22(土)「釈迦如来坐像」衣紋を彫り終えました。

一昨日のスクールで頭部ゆがみの指摘を受け、修正に入ります。衣紋はほぼ彫り終えました。まだボテボテ感がありますが、仕上げ彫りで調整します。

頭部のゆがみをかなり修正してから螺髪の線引きを始めます。彫っているうちにいろいろ矛盾に気づきますが、そのつど立ち止まり、後戻りしながら修正しています。やはり仏像は時間がかかりますね。今回のお顔は丸顔で、仁和字の薬師如来さま調ですすんでいます。

R05.07.17(月)「釈迦如来坐像」衣紋を始めました。

脚部が気になったので、丸く削って長さも詰めて高さも落としました。肩幅も落として全体的に丸く収めるようにしました。袖から徐々に衣紋彫りを始めています。

またひと回り小さくなりましたが、まとまりは良くなった気がします。手が大きく見えますね。まだまだ問題山積ですが、何とか仕上げられるように頑張ります。

R05.07.11(火)「釈迦如来坐像」接合部を整えます。

先日接合した「釈迦如来坐像」の接合部を整えました。接合部に出来た「すき間」に、切断した際に残った端材から同じ部分を薄くカットして埋め込みます。腹部と左側が大きく空いていたので、そこに埋め込みました。

腹部は埋め込んだ後から衣紋に沿って目立たないように彫りこみました。

袖の部分はこれからですが、こちらも衣紋に合わせて目立たないように彫り合わせます。次の問題は耳の位置ですが、上に上がりすぎました。耳たぶはもっと肩に近いくらいですよね。別彫りして下げて取り付けるか、上だけ詰めるように削るだけにするか・・・検討します。

R05.06.26(月)「釈迦如来坐像」の接合をしました。

大きく縦カットした「釈迦如来坐像」ですが、継手の要領で接合しました。2本の芯棒を入れて接合しましたが、やはり腹部が大きくカットされました。腕もかなりずれましたが、これから削りながら合わせていきます。接合がわからないように修正するのは不可能ですが、よほどの矛盾がなければこのまま完成させたいと思います。

R05.06.22(木)「釈迦如来坐像」大きくカットしました。

再開した「釈迦如来坐像」ですが、思案の末大きくカットしました。楡の木は堅いためノコギリ引きに2時間以上かかりました。脚部をカットして接合しますが、うまくいくでしょうか。。仮に接合部がずれてしまってもそのまま続けようかとも考えていますが。。先ずは結果次第ですね。

R05.06.20(火)「釈迦如来坐像」を再開します。

「矮鶏」が終わり、「釈迦如来坐像」を再開します。スクールの先生が言うには、もっと直立して腕を後ろに引く姿勢が正しいとの事ですが、そうすると手が動かせないので修正不能となります。ほかにも耳の位置が上すぎるとか、脚が前に出すぎている等々・・・矛盾だらけでお手上げ状態という事になりました。

これ以上は彫り続けるのは時間のロスなので、カットして胸像とするような提案も受けましたが、もう少し様子を見ながら彫り続けたいと思います。

R05.03.29(水)「釈迦如来坐像」少し小さくなりました。

大改造を強いられた「釈迦如来坐像」ですが、結果ひと回り小さくなりました。肩から腕、腰、脚部へと全てにわたって削り落としました。目的は頭部とのバランスをとるためですが、その分全体として小さくまとまりました。「釈迦如来坐像」の完成形としては正しいカタチに近づいたと思いますが、目指した「廬舎那仏」のようにゆったりとしたカタチではなくなりましたね。仏像彫刻は自分の好みで彫るものではないので、スクールで教わるうえでは当然の帰結です。カメラではあまり変わりなくみえますが、頭部以外は相当の量を削りました。これで荒彫りはほぼ終了ではないでしょうか。

R05.03.17(金)「釈迦如来坐像」大改造となりました。

昨日のスクールで、予想通り「釈迦如来坐像」の大改造となりました。予想してたのは、身体が大きすぎるので頭部に合わせて身体部を縮小することでした。肩を落として腕を引いて手を手前に移動する、腰から腿を削って袖も削ることです。仏像はあくまでその仏像の持ってる規格のとおり忠実に彫るもので、自分の好みで彫ってはいけないルールがあることは承知しています。が、今回は用材の質料を活かしてゆったり大きな如来坐像を目指していたので残念な気がします。結果としてはテキストのお手本どおりシュッとしまった釈迦如来坐像となるでしょうが、勉強中の身なのでしょうがありませんね。がんばります。

R05.03.08(水)「釈迦如来坐像」荒彫りはこの辺で。

「釈迦如来坐像」の荒彫りを続けていましたが、この辺で終えて衣紋やお顔、手をすすめたいと思います。肩から腕にかけて大幅に削りました。腕の下がる角度をもっと深くすると、胸部が浮き出てきます。顔の右半分が出ていて左を向いていたのを修正しました。頭部の肉髻(にくけい:頭頂の盛り上がり)が前傾してたので修正しました。お顔もうつむき加減を修正しました。顎を引いて正面を見るようになりました。脇から腰、お尻にかけてだいぶ削りましたが、まだ横幅があるように思います。手は思うように彫れませんでした。上から見ると手のひらとして彫りきれていません。顔とのバランスは微妙ですが、身体全体からするとまずまずかと思います。

廬舎那仏のようにおおらかなお姿にしたかったので、先生の指導からは少し離れてしまいそうです。

R05.02.20(月)「釈迦如来坐像」まだまだ荒彫り中です。

「釈迦如来坐像」の顔を荒彫りしてからあちこち彫りまわしています。お顔もだいぶ彫りすすめていますがまだ平面的です。腕から手にかけて彫りすすめました。両腕をより深く彫って胸から下が見えるようになりました。背面からは右肩が上がっています。両腕の後ろ側と袖衣から腰にかけての掘り込みがまだですので、両脚部が見えません。全体の雰囲気は感じられるようになりました。今回はふくよかなお釈迦様を目指しているのでこの調子ですすめたいと思います。荒彫りをもう少しがんばります。

R05.02.14(火)「釈迦如来坐像」お顔の荒彫りです。

「釈迦如来坐像」の荒彫りをすすめていますが、大きさのせいか時間がかかります。長い頭部も頭頂部を少し削るとご覧のような丸顔になりました。お顔を粗く彫りましたが小さくまとまり過ぎたので、目と口元をもう少し大きくします。全体的に横幅がありますが、今回はゆったりした如来様にしたいのでこんな感じのまま進めたいと思います。

彫りすすめないとわかりませんが、たぶん腕の位置が前に出すぎだと思います。もう少し上腕部を立ててその分手の位置を削って手前に移動させる予定です。脚部も同じく前に出ていますね。

背面から見るとまだまだ肩から胴部の削りが足りない様子です。本来なら後ろからも脚部が見えるはずなので。ニレの木は堅くてなかなか掘りがすすみませんが、気長にがんばります。

R05.02.04(土)「釈迦如来坐像」荒彫りの途中です。

「薬師如来」改めの「釈迦如来坐像」ですが、荒彫りを始めて今これくらいです。結局サイズは高さ25㎝になってしまいました。当初考えていたものからは小さくなりましたが、このカタチを切り出すためやむを得ませんでした。

楡の木の木質なのか見た目より重く、硬くて割れやすいので荒彫りも悪戦苦闘しています。手彫りでは歯が立たないので、もっぱら木槌でノミを打って削っています。

ミニチェーンソーといい、打ちノミといい、慣れていないので削り間違いの連続です。ますます小さくなっていく気がしますが、ここまでくればサイズより内容重視で頑張ります。

R05.01.27(金)「薬師如来」改め「釈迦如来坐像」とします。

「薬師如来坐像」目指してチェーンソーを駆使してきましたが、勢い余って右手を削りすぎました。上部の削り落としはまだいいとして、下部をひざの高さに合わせて食い込ませてしまいました。リカバリーを散々考えましたが、頭部やほかの部位とのバランスから不可能と判断しました。残念ですが右手部分をカットして、顎の位置も下げて全体フォルムを改めました。過去に課題として「釈迦如来坐像」を彫りましたが、同様にテキストに従いながら進めていきたいと思います。背面に虫食いか何かの跡が出てきましたが、これについては端材で埋めて修正するつもりです。

右手を開いて掲げる「施無畏印」の印相を彫りたかったのですがやむを得ません。残念至極ですが、お釈迦様が悟りを開いた時に組んでいたといわれる「定印」をきちんと彫りたいと思います。

R05.01.25(水)「薬師如来坐像」チェーンソーのおかげです。

「薬師如来坐像」今日はここまですすみました。ミニチェーンソーのおかげです。右手を残して不要分を大きく削り落としました。ミニチェーンソーはバッテリーをフル充電したせいか今日は絶好調です。が、やはり突然停止しました。よく見るとチェーンソーを巻いている本体部が熱くて触れないぐらいです。モーター部も熱くなっているので本体保護のためだとわかりました。

ミニチェーンソーの使い方が分かってきたので、少しずつ削っては休めながらの作業になりました。時間はかかりますが、体力的にはノコギリ引きに比べて断然楽です。調子に乗って顎の位置を高めに入れてしまいました。頭頂部が大きく欠損しているので顎の位置決めは早かったと思います。致命的にならないことを祈りながら、荒彫りをすすめます。

R05.01.24(火)「薬師如来坐像」荒彫りの開始です。

「薬師如来坐像」用材から粗彫りを始めました。いよいよ先日購入したミニチェーンソーの登場です。両肩を落として顔の部分を削り出す算段でしたがもう少しのところで電池切れです。賞味15分も使っていませんでしたが、故障かな?と思うぐらい突然に停止しました。1.5時間の充電で再開しましたが、またも10分程度で停止です。下絵は奈良国立博物館収蔵の国宝薬師如来像にしました。ただし、両手の位置を確認する目的ですので、全体像はテキストに従って彫りすすめるつもりです。大きな用材でしたが頭部を残すようにカットしていったら、高さ30㎝を下回ってしまいました。残念ですが仕方ありませんね。どっしりとした重量感がありますので台座を吟味して全体で40㎝程度にしたいと思います。

R05.01.19(木)新しいテーマは「薬師如来坐像」とします。

今日は日が差して暖かいので、チェーンソーで一気に削り落としました。チェーンソーだけで最初のカタチを出しました。テキストの釈迦如来の下図を参考にしましたが、釈迦如来と他の如来さまとでは腕と手の位置が違います。薬師如来を目指したいので前面部分は削らずに残しました。薬師如来の腕と手の位置を調べてから荒彫りを始めたいと思います。

仏像彫刻アート倶楽部

TEL:050-7534-8664

MAIL:midstay@camel.plala.or.jp