のんびり仏像彫刻を楽しむ BUTSUZO_ART GROUP

仏像アートお仲間会 仏像彫刻アート倶楽部

R07.06.21(土)「お雛さま」完成といたしました。

5月から始めた「お雛さま」ですが、ここで完成といたします。柿渋を3段階の色調で塗り分け、アマニ油蜜蝋で仕上げました。緋色のフェルトも敷いてみました。

お内裏さまはこんな感じです。頭部を濃く、お顔と笏は塗らずに仕上げました。お雛さまは冠と扇を塗らずに仕上げました。一木なので頭部を濃く塗ったときに額に染み出てくるのが難でした。ぼんぼりも2段階に色分けしました。

ぼんぼりを糊付けして、笏や扇、冠を付けるために接着部を少し彫り込んで取り付けました。フェルトは手芸屋さんから40x40cmの緋色を選びました。2ヶ月かかりましたがここで完成といたします。ご覧いただきありがとうございました。・・・感謝!

R07.06.19(木)「お雛さま」台座と箱を作りました。

「お雛さま」サンディングを2回かけてから台座と箱を作りました。台座は「松」、箱は「桐」です。どちらもホームセンターから調達しました。

箱蓋を閉めるとこんな感じです。赤いフェルトをかけるのはやり過ぎでしょうか。残るはいよいよ仕上げ塗りです。日当たりがよく余裕のある日に実行したいと思います。

R07.06.13(金)「お雛さま」サンディングしました。

「お雛さま」塗りの前にサンドペーパー掛けをしました。写真では分かりにくいのですが、木目が細かく滑らかになっています。

各パーツごとに#60から#100、#240、#400と4段階に処理しました。仕上げ用の#400はもう一度じっくり仕上げたいと思います。塗った場合の出来映えに違いが出ると思いますので。。

(PS・・・仕上げ用にはまだ#600、#1000がありました)

R07.06.10(土)「お雛さま」カタチが出来ました。

「お雛さま」のおよそのカタチが出来ました。お内裏さまには束帯の襟元を彫り込みました。お雛さまは十二単の襟元です。

並べるとこんな感じです。ぼんぼりの水平調整をしましたが少し低いですね。台を置いて少し高くします。笏や冠、檜扇は最後に取り付けます。

R07.06.07(土)「お雛さま」ぼんぼりを終えました。

「お雛さま」ぼんぼりのパーツを彫り終えました。柄の細さを考えればやはり一木からは無理があったとわかります。台と柄とぼんぼり、3パーツに彫り分けました。

柄を台とぼんぼりに差し込んで完成ですが、その前にできるだけ滑らかに仕上げ彫りをします。今回はクラフトとして最後にサンドペーパーを掛けてから塗りをしたいと思います。

R07.06.03(火)「お雛さま」ぼんぼりを始めます。

おひな様の小物ができたので、次に「ぼんぼり」に着手しました。「ぼんぼり」も同じ用材から両脇分を木取りしてあります。一木から彫り出そうと気負って始めましたが、やはり無理でした。ノコ引きで離れてしまいました。

結局、台とぼんぼりと柄の3つに分けて切り落としてから重ねたところです。せめて近い杢目で「ぼんぼり」を彫って、見た目だけでも一木造りにこだわりたいですね。

R07.06.02(月)「お雛さま」小物を彫りました。

お内裏さまとお雛さまそれぞれの小物を彫りました。お内裏さまには笏(しゃく)、お雛さまには檜扇と冠飾りを付けます。

それぞれの襟元を彫り分けようと思います。お内裏さまは束帯、お雛さまは十二単と感じられるように下書きを書き入れました。彫り込んだら次は「ぼんぼり」に移ります。

R07.05.30(金)「お雛さま」荒彫り終わりました。

「お雛さま」の荒彫りはほぼ終わりました。彫りやすいように底を残していましたが、最後に取ってしまうのがためらわれます。

写真ではもっとスリムで細い首を差し込んでいますが、独自のスタイルでまとめてみます。

背面から見ると左右のバランスが違っていますが、手彫りなのでこのままいきます。これから細かいところをすすめますが、お顔や手は彫らずに現代クラフト調に仕上げたいと思います。

R07.05.28(水)「お雛さま」荒彫りを始めました。

「お雛さま」準備が出来たので荒彫りを始めました。ノコギリ引きでまだ残る不用分を削って落としました。

今回は内裏さまとお雛さまのバランスをとるため、頭部を先に決めたいと思います。お雛さまから先に決めて、それに合わせてお内裏さまを彫りすすめまる予定です。今回はこれがヤマ場ですね。。がんばります。

R07.05.17(土)「お雛さま」荒彫りの準備です。

「お雛さま」荒彫りの前に不用分を落としました。お内裏さまとお雛さまの不用分をカットしました。ぼんぼりは後から糸ノコでカットする予定です。下絵を描き直してから荒彫りを始めます。全体を意識しながら慎重にすすめたいと思います。

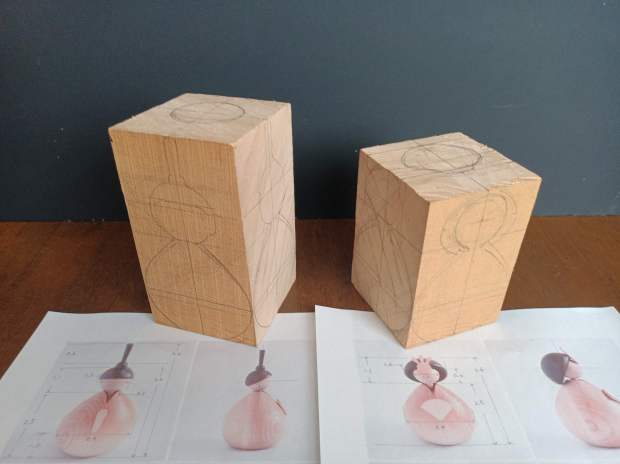

R07.05.14(水)「お雛さま」下絵を描き写しました。

「お雛さま」の下絵を作成して木取りをした用材に書き写しました。四方からの写真から実寸の下絵を作成しました。用材に基準となる目盛りを引いてから下絵を見比べます。

用材の四方と上下面に下絵を書き写しました。お雛様用材の高さを決めたのは早計でした。発生した矛盾はあいまいなにして手書きで直しました。次は下絵に従って不要部分を削り落とす作業に入ります。

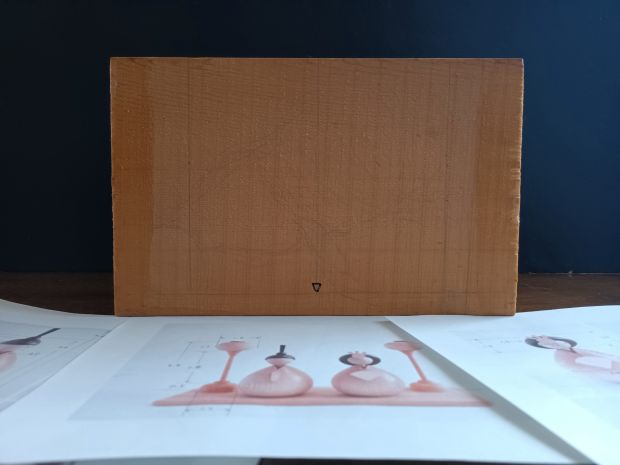

R07.05.10(土)「お雛さま」の木取りを終えました。

「お雛さま」の木取りをして並べてみました。見事なほどぴったりなサイズ感ですね。

両サイドのぼんぼりとお内裏様、お雛様が台座に乗ったところです。お雛様から順に単体ごとに彫っていきたいと思います。先ずは下書きから・・・

R07.05.08(木)次は「おひなさま」を始めます。

仏像2体を仕上げた後少し休んでいると、「おひなさま」のリクエストがありました。ネットの詳しい資料にぴったりの用材があったのでこれにしました。サイズは15x8xH24cmです。

お内裏様とお雛様、両方のぼんぼり、台座がちょうどよく木取りできるサイズでした。ネット資料ではもちろんパーツごとの組み立てですが、何とか単体ごとに一木造りで彫り上げたいと思います。さすがに台座から全部はムリですので。。。

仏像彫刻アート倶楽部

TEL:050-7534-8664

MAIL:midstay@camel.plala.or.jp